| 24/03/2009 Picardie : Canal de l'Ourcq |

|

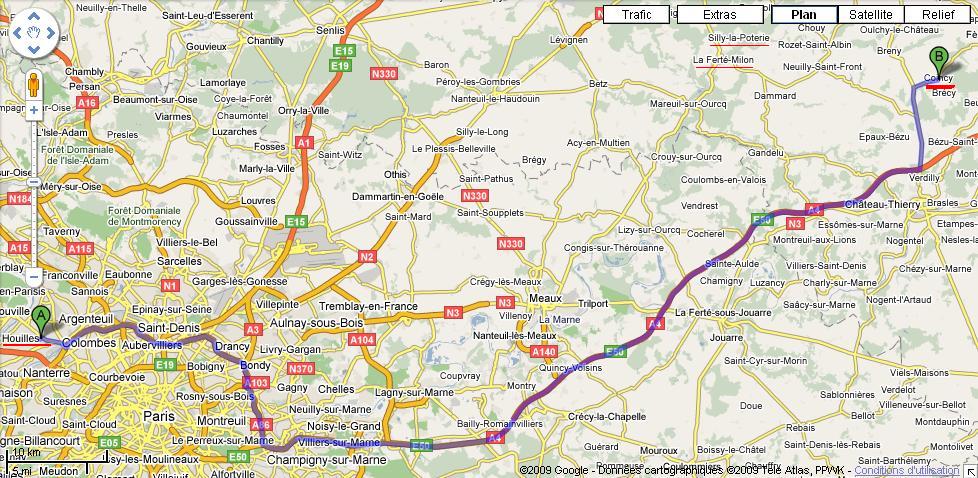

Mardi 24, Nous allons en Picardie effectuer une petite croisière sur le Canal de l'Ourcq. Itinéraire :  |

LA FERME DU BUISSON A COINCY :

|

LA FERME DU BUISSON A COINCY : C'est dans un lieu de fête et de gaieté idéal que nous déjeunons.

Le Restaurant "La Ferme du Buisson" propose des repas pour les particuliers, les groupes et pour des réunions diverses. |

|

Une presque vraie chanteuse ! |

Ferme du Buisson |

Ferme du Buisson |

|

Ferme du Buisson, roulez jeunesse ! |

Ferme du Buisson |

Ferme du Buisson |

|

Le manège s'anime |

|

|

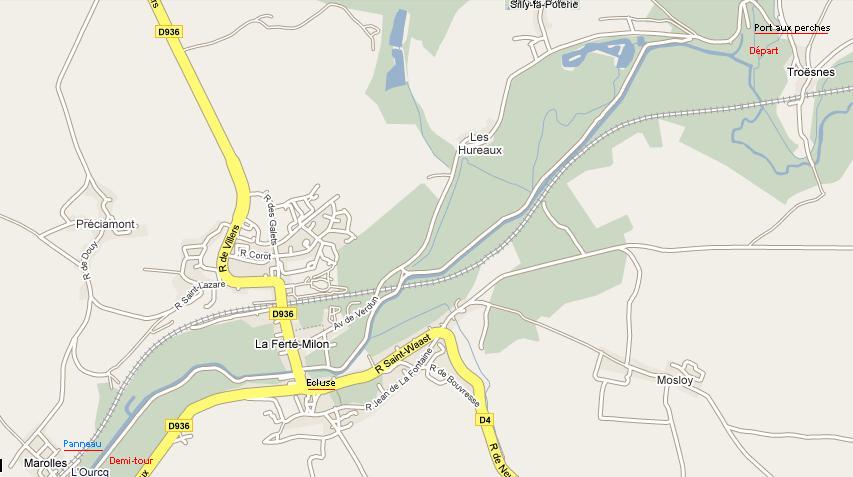

LA CROISIERE SUR LE CANAL DE L'OURCQ commence à SILLY LA POTERIE, au Port aux Perches, où nous embarquons à bord du "Clignon" bateau à fond plat

et à tirant d'eau de 50 cm, le canal étant actuellement profond de 80 cm. A ce sujet, nous aurons droit à quelques arrêts techniques en cours de la croisière pour un nettoyage du propulseur. Nous irons jusqu'à MAROLLES en éclusant à LA FERTE MILON.  Promenade pittoresque sur l’Ourcq Silly-la-Poterie, le port aux Perches…

Silly-la-Poterie, le port aux Perches…

La passerelle Eiffel… La passerelle Eiffel…

Vous êtes dans un petit coin de bout du monde et le canal de l’Ourcq s’arrête là, à vos pieds. La rivière prend sa source dans le parc du château de Courmont. Elle a été canalisée par François Ier pour acheminer eau, grain, bois et pierre jusqu’à Paris. En 1802, Bonaparte ordonna la construction du canal sur 108 km. Vous embarquez pour un déjeuner ou une balade de quelques heures sur l’eau. Un bateau-promenade, construit sur mesure pour naviguer sur l’étroit canal, vous attend. Montez à bord, le capitaine largue les amarres et met le cap vers le sud. L’ancienne gare de marchandises, une belle bâtisse de brique et de pierre datant de la moitié du XIXe siècle, s’éloigne doucement. Votre navigation vous conduit le long de la forêt de Retz connue pour ses hautes futaies. Vient ensuite une zone sauvage et marécageuse où se plaisent les hérons cendrés, les ragondins et autres poules d’eau. La Ferté-Milon est en vue et la découvrir depuis les flots est un ravissement. La passerelle Eiffel, l’église Notre-Dame où le mariage de Jean de La Fontaine fut célébré, la maison d’enfance de Jean Racine et les ruines imposantes du château des ducs d’Orléans... toute la croisière est commentée. Profitez du spectacle, le bateau franchit l’une des rares écluses manuelles de la région. La balade se prolonge jusqu’au coquet village de Marolles dans l’Oise. Ne manquez pas son curieux lavoir à dix côtés ! Le bateau fait ensuite une boucle pour regagner le port aux Perches. LA FERTE MILON :La Ferté-Milon est une commune située dans le département de l'Aisne (région de Picardie). La ville de la Ferté-Milon appartient au canton de Neuilly-Saint-Front et à l'arrondissement de Château-Thierry. Les habitants de la Ferté-Milon s'appellent les Milonais. La superficie est de 18.9 km².Monuments et lieux touristiquesOn y trouve les ruines d'un château, bâti à l'initiative de Louis d'Orléans au XV e siècle, mais laissé inachevé, puis démantelé par Henri IV, la façade mesure actuellement 200 m de long sur 38 de haut. Un fronton, représentant le couronnement de la vierge, domine les restes de la porte. La façade est devancée par un fossé. Sur la droite, on distingue une tour carrée dont il reste deux pans de murs. En haut des murailles, demeurent d'anciens mâchicoulis. L'accès à la ville était protégé par une ancienne porte, côté château, dont il reste deux tours en mauvais état. Derrière la muraille, deux canons de 1909, d'un diamètre d'environ 160 millimètres, sont exposés face à la vallée. L'un deux est annoté en russe et porte le numéro 5085. L'ensemble a été classé Monument historique en 1862.

Le Château de Louis d' Orléans

Au bas de la ruelle pavée des Rats, se trouve la statue de Jean Racine enfant (œuvre de Louis-Auguste Hiolin en 1910) et une église au toit d'ardoise dont le clocher carré dispose de quatre tourelles en ses quatre angles, dont la plus extérieure sert d'escalier. Le toit du clocher et des tourelles sont à faible pente. On y trouve aussi une passerelle construite par Gustave Eiffel qui donne accès à un parc longeant le canal de l'Ourcq. Non loin de ce dernier, on relève, près de la roue à aubes, une autre statue de Jean Racine. L'originale, de Pierre-Jean David, édifiée en 1833 et classée MH en 1932, se trouve au musée de la ville. Trois églises sont également classées au registre des Monuments historiques :

|

SILLY LA POTERIE, le port aux perches :

|

SILLY LA POTERIE, le port aux perches. |

L'embarquadère |

Et c'est parti sur le canal de l' Ourcq ! |

|

Nous voici dans l'écluse. |

Hé-hé, on va pouvoir repartir ! |

Château de Louis d'Orléans |

|

Château et passerelle G. Eiffel. |

Passerelle G. Eiffel. |

Le panneau indicateur de MAROLLES. |

Jean Racine

Ville natale de Jean Racine, né en 1639... Décédé à Paris en 1699

Jean naît à la Ferté-Milon en 1639. La maison de sa grand-mère paternelle, Marie des Moulins, chez qui il séjourne souvent, se trouvait 2 rue des Bouchers, à l’emplacement de l’actuel musée Racine, et la maison de Marie, la sœur de Jean, est aujourd’hui la MJC.

Il perd sa mère à 13 mois et son père à 4 ans. Il est d’abord élevé par son grand-père paternel,

qui décède en 1649, puis par Marie des Moulins, qui se met bientôt au service des religieuses du monastère de Port-Royal des Champs, auquel

appartient sa fille et où elle s’installe avec Jean en 1649. Il suit sa scolarité aux Petites-Ecoles des Granges, proches du monastère. Celui-ci est

alors la cible des Jésuites, et Pascal prend sa défense dans Les Provinciales.

Il perd sa mère à 13 mois et son père à 4 ans. Il est d’abord élevé par son grand-père paternel,

qui décède en 1649, puis par Marie des Moulins, qui se met bientôt au service des religieuses du monastère de Port-Royal des Champs, auquel

appartient sa fille et où elle s’installe avec Jean en 1649. Il suit sa scolarité aux Petites-Ecoles des Granges, proches du monastère. Celui-ci est

alors la cible des Jésuites, et Pascal prend sa défense dans Les Provinciales.

Jean arrive à Paris en 1658 pour étudier au collège d’Harcourt (devenu lycée

Saint-Louis). Il emménage vers 1660 chez son cousin Vitart, 7 rue Jacob. Il commence à courir les auberges avec ses amis poètes - entre autres

La Fontaine, de dix-huit ans son aîné et qui compose odes et épîtres pour le roi et sa cour.

Jean arrive à Paris en 1658 pour étudier au collège d’Harcourt (devenu lycée

Saint-Louis). Il emménage vers 1660 chez son cousin Vitart, 7 rue Jacob. Il commence à courir les auberges avec ses amis poètes - entre autres

La Fontaine, de dix-huit ans son aîné et qui compose odes et épîtres pour le roi et sa cour.

Pour le diriger vers une voie plus sûre, un oncle vicaire général de l’évêché d’Uzès

l’invite en 1661 à le rejoindre pour étudier la théologie et tenter d’obtenir un « bénéfice », c’est-à-dire la gestion d’un prieuré ou

d’une cure. Mais, après deux ans environ, le milieu ecclésiastique finit par déplaire à Racine. Une chose cependant ne lui a pas déplu :

la beauté de la nature de la région d’Uzès (et de ses habitantes). Il écrit à son cousin Vitart « Nous avons des nuits plus belles que vos

jours. ».

Pour le diriger vers une voie plus sûre, un oncle vicaire général de l’évêché d’Uzès

l’invite en 1661 à le rejoindre pour étudier la théologie et tenter d’obtenir un « bénéfice », c’est-à-dire la gestion d’un prieuré ou

d’une cure. Mais, après deux ans environ, le milieu ecclésiastique finit par déplaire à Racine. Une chose cependant ne lui a pas déplu :

la beauté de la nature de la région d’Uzès (et de ses habitantes). Il écrit à son cousin Vitart « Nous avons des nuits plus belles que vos

jours. ».

Il est de retour à Paris en 1663, toujours 7 rue Jacob. Ses odes au roi et son

entourage marquent le début de sa renommée. Il fait la connaissance de Boileau, l’ami fidèle de toute sa vie. En 1664, Molière fait jouer sa

Thébaïde au théâtre du Palais-Royal, puis la seconde tragédie de Racine, Alexandre, l’année suivante. Une belle actrice contribue

au succès de la pièce, Mlle du Parc, que Racine, sans trop de scrupules, ravit à Molière en en faisant son amante.

Il est de retour à Paris en 1663, toujours 7 rue Jacob. Ses odes au roi et son

entourage marquent le début de sa renommée. Il fait la connaissance de Boileau, l’ami fidèle de toute sa vie. En 1664, Molière fait jouer sa

Thébaïde au théâtre du Palais-Royal, puis la seconde tragédie de Racine, Alexandre, l’année suivante. Une belle actrice contribue

au succès de la pièce, Mlle du Parc, que Racine, sans trop de scrupules, ravit à Molière en en faisant son amante.

En 1666, le philosophe Nicole, proche de Port-Royal, s’oppose au théâtre dans ses Visionnaires. C’est la rupture entre Racine et le

monastère, qui va durer jusqu’à 1677 et correspondre pour lui à une période de fécondité incroyable.

En 1667, il habite rue de Grenelle. En 1668, il loue à Auteuil une maison située

presque en face de celle de Molière, et s’installe en 1671 rue Saint-Dominique. Depuis 1667 et Andromaque, il écrit et fait jouer une tragédie

presque chaque année : Les Plaideurs (1668), Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672),

Mithridate (1673), Iphigénie (1674).

En 1667, il habite rue de Grenelle. En 1668, il loue à Auteuil une maison située

presque en face de celle de Molière, et s’installe en 1671 rue Saint-Dominique. Depuis 1667 et Andromaque, il écrit et fait jouer une tragédie

presque chaque année : Les Plaideurs (1668), Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672),

Mithridate (1673), Iphigénie (1674).

De 1673 à 1676, il vit dans une partie de l’hôtel des Ursins, 7 rue des Ursins, qui

donne également 16 rue Chanoinesse. La comédienne La Champmeslé est sa maîtresse au début des années 1670. Il dirige l’Hôtel de Bourgogne

de main de maître.

De 1673 à 1676, il vit dans une partie de l’hôtel des Ursins, 7 rue des Ursins, qui

donne également 16 rue Chanoinesse. La comédienne La Champmeslé est sa maîtresse au début des années 1670. Il dirige l’Hôtel de Bourgogne

de main de maître.

Le 1er janvier 1677 est jouée la première de Phèdre, dont Racine attend non

seulement un succès professionnel, mais aussi une réconciliation avec Port-Royal. C’est un échec, savamment orchestré par ses rivaux. Il renonce au

théâtre et devient historiographe du roi, s’éloignant de ses anciennes fréquentations comme La Champmeslé. Pour couronner sa reconversion, il se marie

le 1er juin 1677 avec Catherine de Romanet, âgée de 25 ans. Sa femme saura vaguement qu’il a écrit quelques pièces, mais guère plus.

Le 1er janvier 1677 est jouée la première de Phèdre, dont Racine attend non

seulement un succès professionnel, mais aussi une réconciliation avec Port-Royal. C’est un échec, savamment orchestré par ses rivaux. Il renonce au

théâtre et devient historiographe du roi, s’éloignant de ses anciennes fréquentations comme La Champmeslé. Pour couronner sa reconversion, il se marie

le 1er juin 1677 avec Catherine de Romanet, âgée de 25 ans. Sa femme saura vaguement qu’il a écrit quelques pièces, mais guère plus.

Ses années suivantes sont consacrées, souvent en compagnie de Boileau, à accompagner

les levers, journées, déplacements et campagnes de Louis XIV, et à en faire le récit. Il s’est lié de nouveau à Port-Royal, malgré le déplaisir

que cela cause au roi (qui fera raser le monastère en 1711). Racine est domicilié 41 rue Saint-André-des-Arts entre 1680 et 1684, puis rue

des Maçons-Sorbonne (rue Champollion), puis 24 rue Visconti (alors rue des Marais-Saint-Germain) de 1690 à sa mort en 1699.

Ses années suivantes sont consacrées, souvent en compagnie de Boileau, à accompagner

les levers, journées, déplacements et campagnes de Louis XIV, et à en faire le récit. Il s’est lié de nouveau à Port-Royal, malgré le déplaisir

que cela cause au roi (qui fera raser le monastère en 1711). Racine est domicilié 41 rue Saint-André-des-Arts entre 1680 et 1684, puis rue

des Maçons-Sorbonne (rue Champollion), puis 24 rue Visconti (alors rue des Marais-Saint-Germain) de 1690 à sa mort en 1699.

En 1689, il s’est remis à la tragédie, avec Esther, et Athalie deux ans

plus tard

En 1689, il s’est remis à la tragédie, avec Esther, et Athalie deux ans

plus tard

A sa mort en 1699, il sera inhumé selon ses vœux à Port-Royal-des-Champs, au pied d'un de ses

anciens maîtres des Petites Écoles, M. Hamon. Il laissait manuscrit un Abrégé de l'Histoire de Port-Royal, écrit apologétique destiné à

défendre devant le roi persécuteur la cause des "saints" et des "saintes" du jansénisme, fidèles aux vraies doctrines

chrétiennes.

A sa mort en 1699, il sera inhumé selon ses vœux à Port-Royal-des-Champs, au pied d'un de ses

anciens maîtres des Petites Écoles, M. Hamon. Il laissait manuscrit un Abrégé de l'Histoire de Port-Royal, écrit apologétique destiné à

défendre devant le roi persécuteur la cause des "saints" et des "saintes" du jansénisme, fidèles aux vraies doctrines

chrétiennes.

Jean "arriviste" des Lettres, Jean traître à Molière et à Port-Royal, Jean

libertin allant de maîtresse en maîtresse, Jean courtisan habile de Louis XIV, Jean époux et père de famille exemplaire, Jean citoyen de

la République des Lettres et ami des meilleurs esprits de son temps, Jean réconcilié avec Port-Royal et courant quelques risques pour lui

être fidèle : que de contradictions, successives ou simultanées ! L'œuvre dramatique elle-même n'est pas d'un seul tenant ni d'une même tenue.

Les deux premières tragédies ont autant de faiblesses que de beautés. Les deux dernières, et surtout Athalie, semblent l'œuvre d'un

nouveau Racine, inconnu du précédent, peut-être le plus grand (comme le pensait Voltaire), en tout cas presque incompatible avec

l'autre. Sa seule comédie, Les Plaideurs, n'est pas mémorable. Même dans la série des chefs-d'œuvre absolus de la maturité poétique,

Mithridate est un pastiche cornélien un peu trop virtuose.

Jean "arriviste" des Lettres, Jean traître à Molière et à Port-Royal, Jean

libertin allant de maîtresse en maîtresse, Jean courtisan habile de Louis XIV, Jean époux et père de famille exemplaire, Jean citoyen de

la République des Lettres et ami des meilleurs esprits de son temps, Jean réconcilié avec Port-Royal et courant quelques risques pour lui

être fidèle : que de contradictions, successives ou simultanées ! L'œuvre dramatique elle-même n'est pas d'un seul tenant ni d'une même tenue.

Les deux premières tragédies ont autant de faiblesses que de beautés. Les deux dernières, et surtout Athalie, semblent l'œuvre d'un

nouveau Racine, inconnu du précédent, peut-être le plus grand (comme le pensait Voltaire), en tout cas presque incompatible avec

l'autre. Sa seule comédie, Les Plaideurs, n'est pas mémorable. Même dans la série des chefs-d'œuvre absolus de la maturité poétique,

Mithridate est un pastiche cornélien un peu trop virtuose.

Tout ce qui, dans la dramaturgie classique française, si rationnellement régulière,

est fait pour gêner un poète, tout ce qui dans l'alexandrin français rend la musique presque impossible, sert Racine. Chez lui,

les contraintes dramatiques dénudent le naturel des sentiments et des situations, et les "barreaux" de l'alexandrin deviennent

"les cordes d'une lyre".

Tout ce qui, dans la dramaturgie classique française, si rationnellement régulière,

est fait pour gêner un poète, tout ce qui dans l'alexandrin français rend la musique presque impossible, sert Racine. Chez lui,

les contraintes dramatiques dénudent le naturel des sentiments et des situations, et les "barreaux" de l'alexandrin deviennent

"les cordes d'une lyre".

Chacun des chefs-d'œuvre de la période 1668-1677 est en tout cas un univers en soi,

d'une extraordinaire autonomie. Quoi de commun, sinon l'art souverain, entre le monde euripidien d' Andromaque et d'

Iphigénie, l'univers virgilien de Bérénice, l'univers "persan" de Bajazet, et celui, crétois et pré-homérique,

de Phèdre ? Racine, poète néo-alexandrin, est capable pour chacune de ses tragédies d'explorer un "universel de l'imaginaire"

différent, où il condense invisiblement une érudition prodigieuse, répétant avec des accents inconnus ce qu'une longue tradition littéraire

avait déjà dit et bien dit. Ce qui est inouï (et moderne), dans ces tragédies si concertées, ce qui dans leurs vers élève le français au

rang de langue mallarméenne, c'est l'extraordinaire charge émotionnelle et lyrique qui passe, malgré le déjà vu et le déjà entendu des mots et des

situations, malgré l'horlogerie de haute précision du drame. En ce sens, on peut rapprocher Racine et La Fontaine.

Chacun des chefs-d'œuvre de la période 1668-1677 est en tout cas un univers en soi,

d'une extraordinaire autonomie. Quoi de commun, sinon l'art souverain, entre le monde euripidien d' Andromaque et d'

Iphigénie, l'univers virgilien de Bérénice, l'univers "persan" de Bajazet, et celui, crétois et pré-homérique,

de Phèdre ? Racine, poète néo-alexandrin, est capable pour chacune de ses tragédies d'explorer un "universel de l'imaginaire"

différent, où il condense invisiblement une érudition prodigieuse, répétant avec des accents inconnus ce qu'une longue tradition littéraire

avait déjà dit et bien dit. Ce qui est inouï (et moderne), dans ces tragédies si concertées, ce qui dans leurs vers élève le français au

rang de langue mallarméenne, c'est l'extraordinaire charge émotionnelle et lyrique qui passe, malgré le déjà vu et le déjà entendu des mots et des

situations, malgré l'horlogerie de haute précision du drame. En ce sens, on peut rapprocher Racine et La Fontaine.

Ils ont inventé le lyrisme moderne, le lyrisme de la fragilité du cœur humain, et il

jaillit chez ces deux poètes d'autant plus haut qu'il est contenu par l'art le plus conscient de soi, dans des genres essentiellement

anti-lyriques, la fable et le dialogue dramatique. Chez les deux poètes, le chant filtre aussi d'une mémoire si ancienne qu'elle peut prêter aux

désarrois les plus intimes l'amplitude d'une voix de toujours et de partout.

Ils ont inventé le lyrisme moderne, le lyrisme de la fragilité du cœur humain, et il

jaillit chez ces deux poètes d'autant plus haut qu'il est contenu par l'art le plus conscient de soi, dans des genres essentiellement

anti-lyriques, la fable et le dialogue dramatique. Chez les deux poètes, le chant filtre aussi d'une mémoire si ancienne qu'elle peut prêter aux

désarrois les plus intimes l'amplitude d'une voix de toujours et de partout.

|

Oeuvres principales

|

Autres oeuvres

|

Château de Louis

d'Orléans…

Château de Louis

d'Orléans…