Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste à Péronne (80)

époque de construction : 1ère moitié 16e siècle ; 1er quart 20e siècle

année : 1925

auteur(s) : Moreau Henry (architecte)

Gruber Jacques (maître verrier)

Barillet Louis (maître verrier)

Wielhorski (peintre)

Fivet Alphonse (sculpteur)

Tellier (ferronnier)

Dachet (menuisier, sculpteur)

|

|

historique : L' église paroissiale Saint-Jean qui dessert le quartier central de la ville de Péronne, est construite à partir de 1509,

consacrée en 1525 mais seulement terminée vers 1550. Déjà touchée en 1870, elle est atteinte par les obus britanniques en juillet 1916 et

mars 1917, puis presque totalement détruite par des explosifs visant notamment le clocher lors du repli allemand en septembre 1918.

La sacristie l' est aussi partiellement. Le clocher par son effondrement est responsable d' importants dégâts, sur l' édifice et ses abords,

y compris les maisons privées qui le touchent. L' architecte parisien Daniel Roguet, alors architecte de Péronne, envisage en 1919 de laisser

le vieux Saint-Jean, à l' état de ruines, témoigner de la guerre et propose de construire une église neuve sur un autre emplacement.

En 1921, on envisage seulement l' éventuel sauvetage par l' Etat d' une partie des ruines. Mais on s' oriente bientôt vers une reconstitution

archéologique de l' édifice ancien. Daniel Roguet établit en 1920 une expertise provisoire, puis reconstitue en 1921 les plans de l' édifice

détruit et estime sa reconstitution à 7 577 476, 95 F. La Ville de Péronne adhère à la Société Coopérative de Reconstruction des Eglises

Dévastées du Diocèse d' Amiens en 1922. L' architecte en chef des monuments historiques Henry Moreau (Paris) établit le projet de

reconstruction (dessins et devis 31 janvier 1925, approuvés le 7 mai 1926 par le conseil municipal). Sur la base de ses estimations, une

somme de 6 315 633, 83 F est allouée par l' administration des Beaux Arts pour sa reconstitution (13 novembre 1925). Henry Moreau établit

le devis des autels, fonts baptismaux, chaire et confessionnal le 18 mars 1931 et le devis des grilles intérieures le 8 février 1932.

Le chantier de gros ouvre est réalisé de 1927 à 1932 par les entreprises Raphaël Moretti (Arras), Henri Roncari (Péronne), Louis Trevisan

(Péronne) et Mario Mazzarotto (Arras) pour la charpente (1928), Charles Mathieu et Marcellin Marcais (1929) pour la couverture. La réception

définitive des travaux a lieu le 13 mars 1933. Le projet tient compte d' une récupération des pierres anciennes et éléments sculptés,

soigneusement déposés et triés, de la conservation d' une partie des fondations, d' une partie du gros ouvre côté sud et de la façade ouest.

Les peintures murales (fresque de la Bonne Mort offerte en 1601 par Jean Roussel et sa femme), l' épitaphe de Jean Baudin, sont restaurées.

Les vitraux de l' église sont refaits après leur destruction en 1944 par l' explosion en gare de Péronne d' un wagon de munitions. L' église

Saint-Jean est restaurée partiellement en 1972 et en 1983.

description : Le volume intérieur est composé sur le modèle d' une église-halle de 3 nefs d' égale hauteur. Voûte à nervures et piliers

sans chapiteaux. Utilisation du béton armé dans les fermes de la charpente et les chêneaux. Plan sensiblement inscrit dans un carré, à angle

abattu, hormis le clocher hors-oeuvre, avec chevet plat. Chaque travée dispose d' un couvrement propre à 2 longs pans orienté

perpendiculairement au comble de la nef centrale. Pignons découverts à crochets.

gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; béton armé

couverture (matériau) : ardoise

plan : plan massé

étages : 1 vaisseau

couvrement : voûte de type complexe

décor : sculpture ; peinture ; menuiserie ; ferronnerie ; vitrail

Clés armoriées de la voûte, portail ouest. Peinture murale de la Bonne Mort 1601. 3 autels. Grilles du choeur.

couverture (type) : toit à longs pans ; croupe polygonale

escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier en vis

dimensions : 3750 l ; 2400 la ; 4500 la

typologie : église-halle

propriété de la commune

|

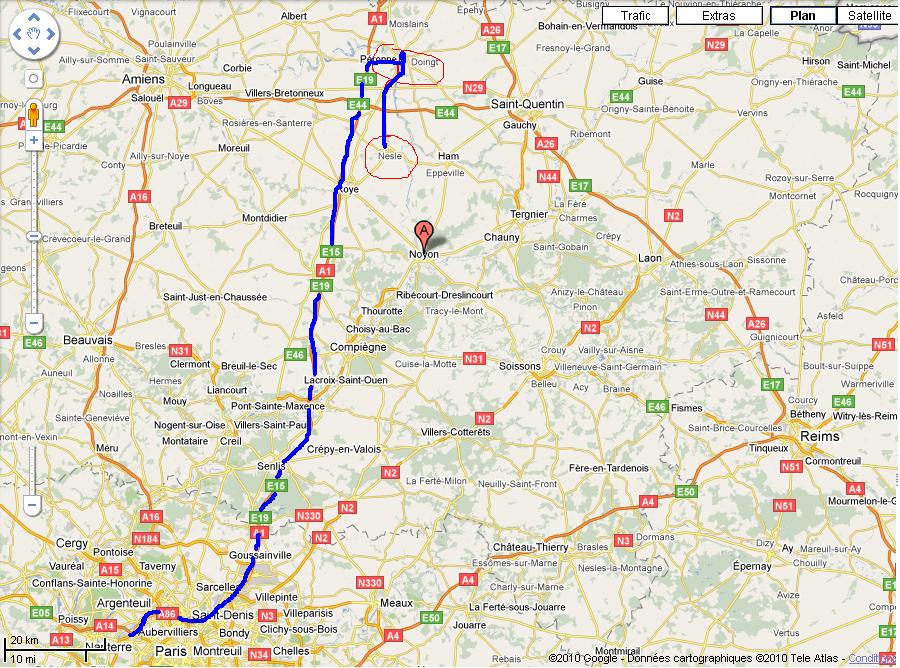

Plan de Péronne

Le Château

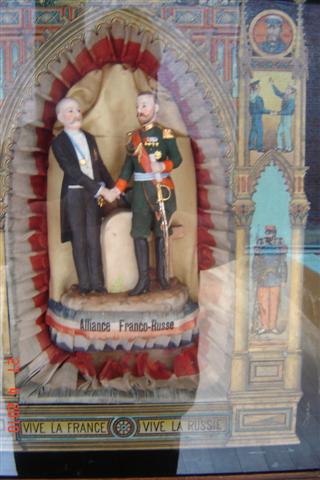

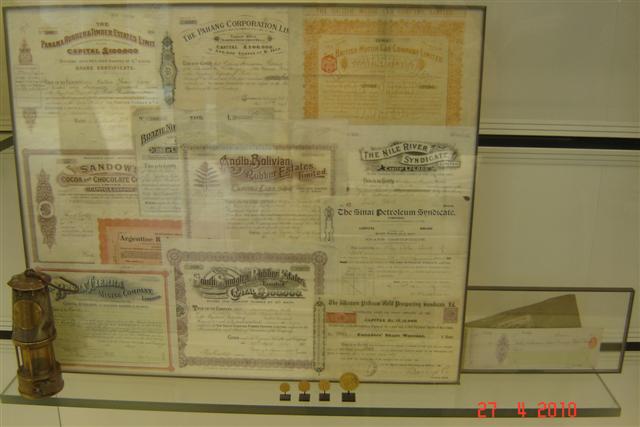

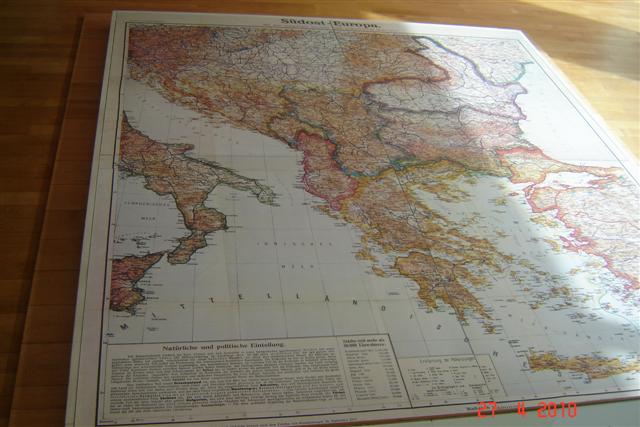

La visite du Musée

On écoute plus ou moins attentivement ! |

Un bon petit déj ! ça requinque ! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eau-forte d'Otto Dix. |

Le Matin du 28 juillet 1914 |

Le Matin du 29 juillet 1914 |

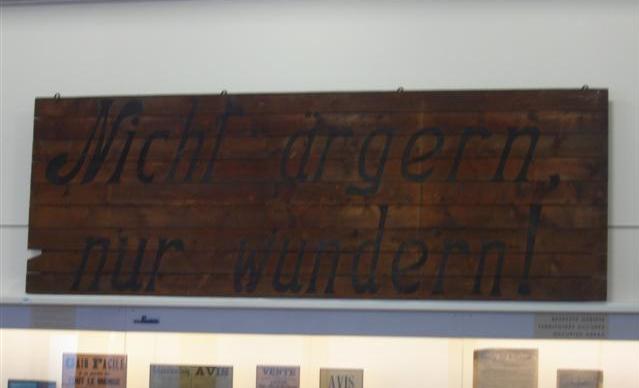

Péronne : Ne pas se mettre en colère, seulement s'émerveiller ! |

Tenue de soldat. |

Réalisé à partir d'un casque ! |

Effets personnels du soldat. |

Autre réalisation musicale. |

Effets personnels du soldat. |

Mitrailleuses. |

Mortier. |

Tenue d'aviateur. |

Transmissions. |

|

Manuel de premier secours. |

Fouilles récentes. |

Fouilles récentes. |

Nesle - Le Petit Baltar

|

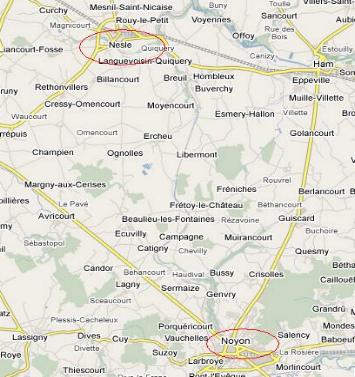

Ensuite nous nous rendons à Nesle  |

|

|

Nesle, un peu d'histoire Collegiale Notre Dame du XI° siècle.

La Collégiale, au long des siècles, subit d’importants dommages dus aux différentes guerres. Sa plus grande blessure

date du 14 juin 1472, jour où les hommes de Charles le Téméraire incendia la ville et sa collégiale. Affaiblie par ce sinistre, il ne fut pas possible de

reconstruire son clocher à son emplacement primitif, à la croisée de la nef et du transept. On décida alors de reconstruire un nouveau clocher accolé au

chœur et au transept.

Longtemps classée au patrimoine de « Bâtiments Historiques » elle fut déclassée suite à d’importants travaux ayant pour but de rehausser son chœur.

Seule la crypte resta classée jusqu’à sa destruction.

|

La seconde blessure irrémédiable survint en 1918 juste après le départ des allemands. Ne pouvant emmener avec eux les explosifs entreposés dans la

crypte, ils décidèrent de les détruire en plaçant une bombe à retardement. Les alliés étaient déjà entrés dans la ville quand l’édifice explosa, détruisant

par la même occasion le château des Marquis de Nesle.

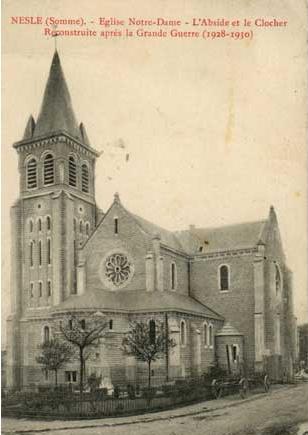

Collegiale Notre Dame du XX° siècle. (Eglise de Nesle reconstruction)

Le Syndicat de reconstruction des églises de la Somme procéda à la construction de l’actuelle Collégiale, pour un coût de plus de 3 millions de

francs de l’époque.

Elle fut inaugurée en septembre 1930. Le nouvel édifice subit encore d’importants dégâts lors de la seconde Guerre Mondiale. Ses voûtes furent

crevées et il fallut attendre les années 50 pour qu’elle soit de nouveau ouverte aux fidèles.

La crypte possède encore, contre ses murs, des pierres tombales provenant de l’ancienne Collégiale.

|

|

Direction le cabaret "Le P'tit Baltar", toujours à Nesle

Le Retour

Pour le retour, nous croisons les céréaliers qui rentrent chez eux après avoir fait une balade à Paris en tracteur ! |

Tiens, ça bouchonne ! |

Ah ben oui, y a des tracteurs ! |

Et pas qu'un seul ! |

|

27 avril 2010 Peronne - Nesle- Le Petit Baltard

27 avril 2010 Peronne - Nesle- Le Petit Baltard

27 avril 2010 Peronne - Nesle- Le Petit Baltard

27 avril 2010 Peronne - Nesle- Le Petit Baltard